新卒採用で留学生の雇用を検討しています。気をつけることはありますか?

新卒採用で留学生を雇用する際には、以下の点に注意するとスムーズな採用とその後の就業が可能です。

1. ビザの確認と手続き

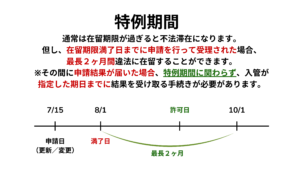

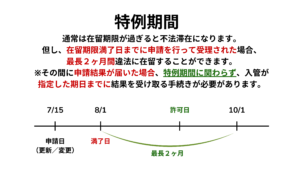

留学生が卒業後に日本で働くためには、適切な在留資格(ビザ)に変更する必要があります。通常、新卒採用では「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」「特定活動 46 号」「特定技能」ビザが一般的です。

ビザの申請や更新には時間がかかることもあるため、手続きは早めに進めましょう。

また、各種の在留資格にはそれぞれ条件がありますので、専門家(行政書士等)に相談することをお勧めします。

2. 日本語能力と業務内容の適合性

業務内容に応じて日本語のコミュニケーションがどの程度必要かを明確にし、留学生が業務を遂行できる言語能力があるか確認しましょう。また、必要に応じて日本語教育支援を提供すると、スムーズに業務を進められるようになります。

3. 文化的な違いへの理解とサポート体制

文化や習慣の違いが業務や職場のコミュニケーションに影響を与えることがあります。文化的な理解を深めるための研修や、困った時に相談できるサポート体制を整えると、留学生も働きやすくなります。

4. 生活支援や住居の提供

日本での生活に慣れていない留学生の場合、住居の手配や生活に関するサポートが必要になることがあります。特に新卒で初めて就職する場合、保証人の問題や住まいの確保が難しいこともあるため、企業としてのサポートを検討しましょう。

5. キャリアプランの共有と成長支援

留学生は長期的なキャリアを見据えて日本で働くことを希望するケースが多いです。雇用条件や昇進制度、キャリア支援プログラムを明確にし、安心して働ける環境を提供することが重要です。

6. 各種手続きのアドバイス

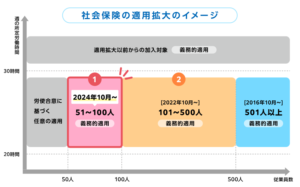

留学生にとって、税金や社会保険の手続きは不慣れな場合が多いです。入社後の手続きや、必要な書類に関するアドバイスを提供し、円滑な手続きが進むよう支援しましょう。

適切なサポートと理解をもって留学生を迎えることで、良好な関係を築き、長期的な成長を期待できる職場環境を整えることが可能になります。

(厚生労働省のHPより)

(厚生労働省のHPより)